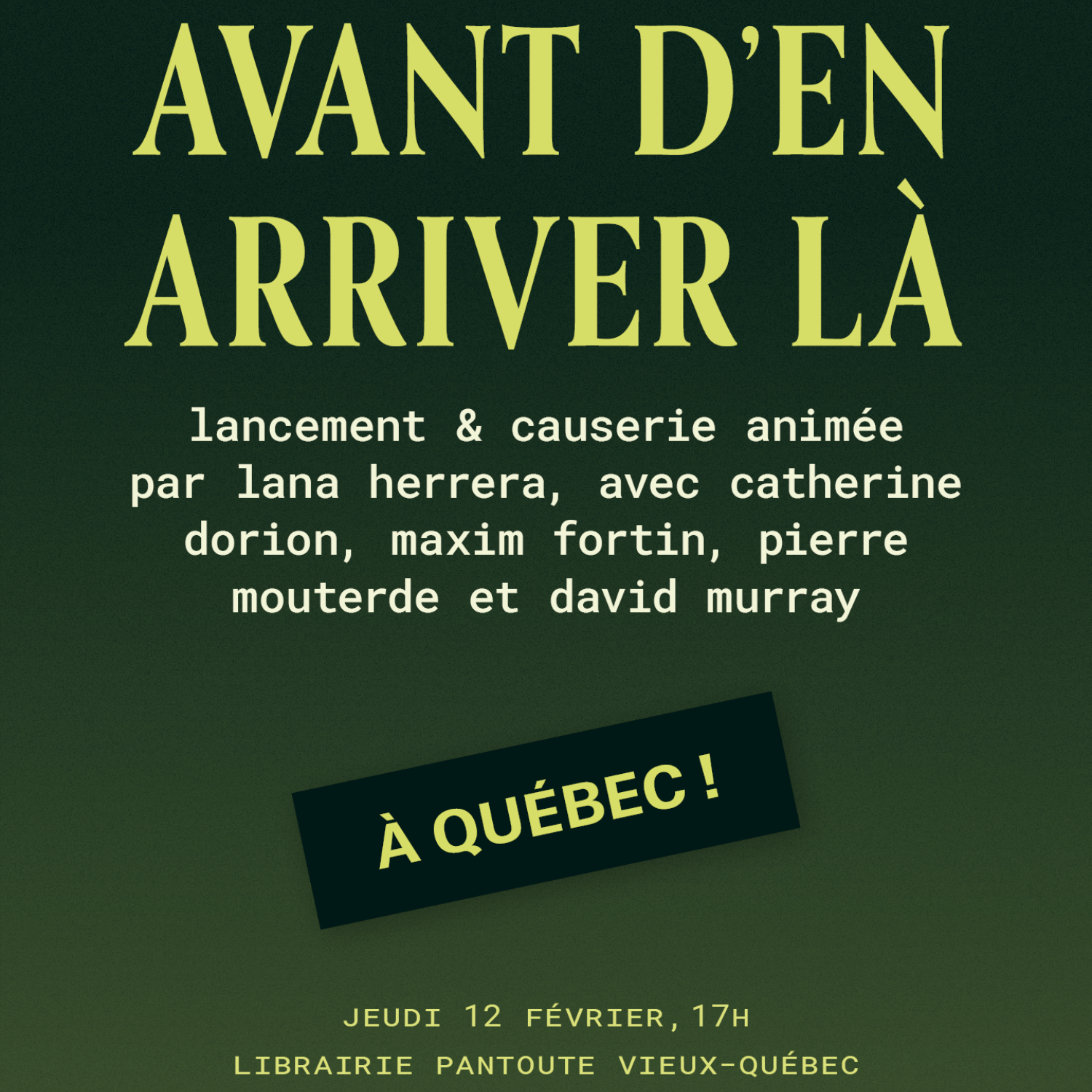

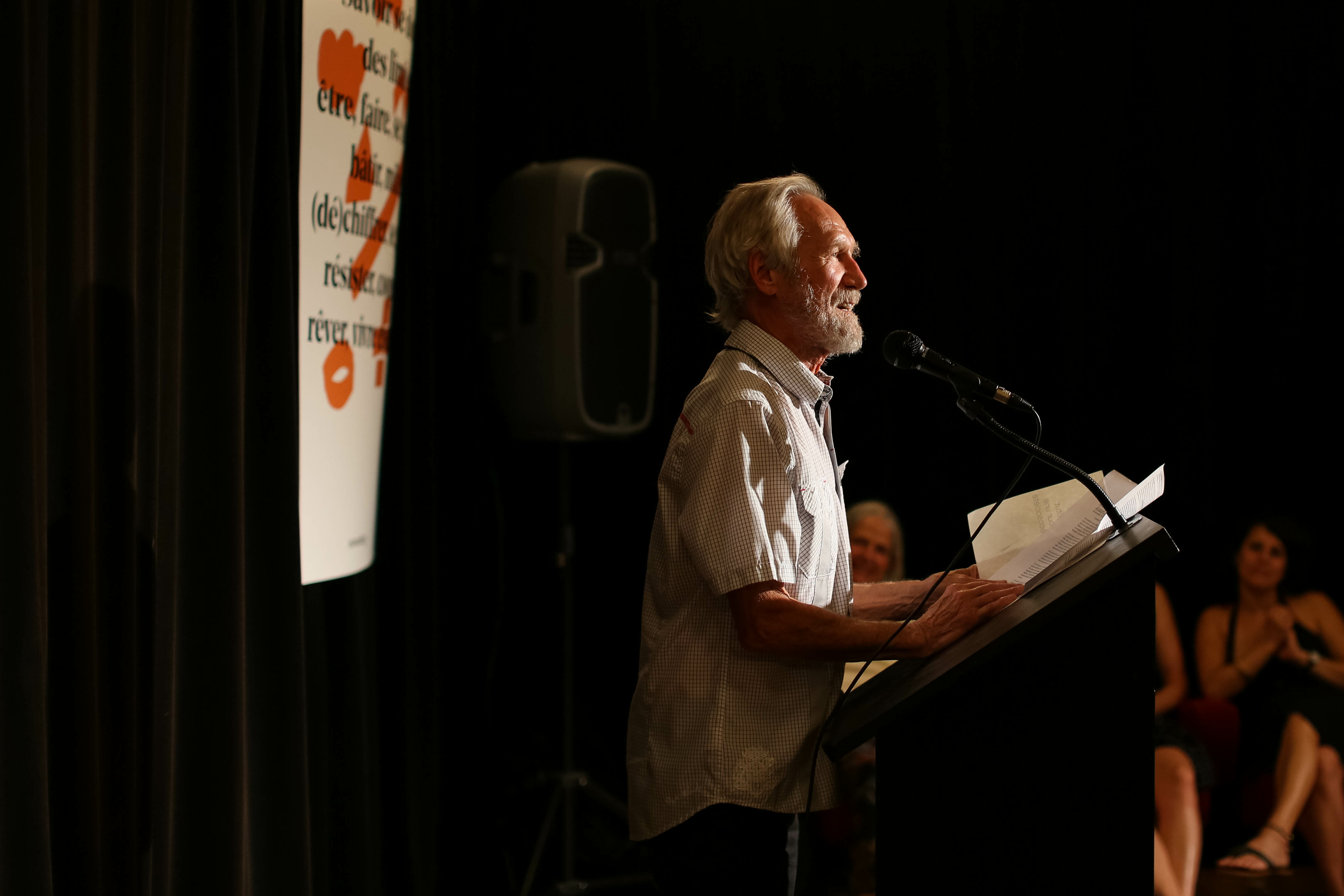

12 février 2026, 17 h 00

Librairie Pantoute du Vieux-Québec

Avant d’en arriver là : Lancement à Québec

« J’ai demandé l’aide médicale à mourir. Je n’ai plus la capacité de poursuivre les actions essentielles pour mener notre société vers une vie frugale, écologique et communautaire. »

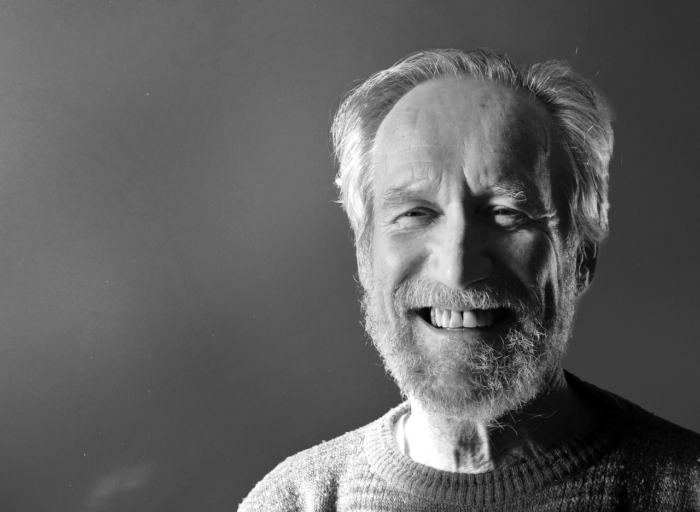

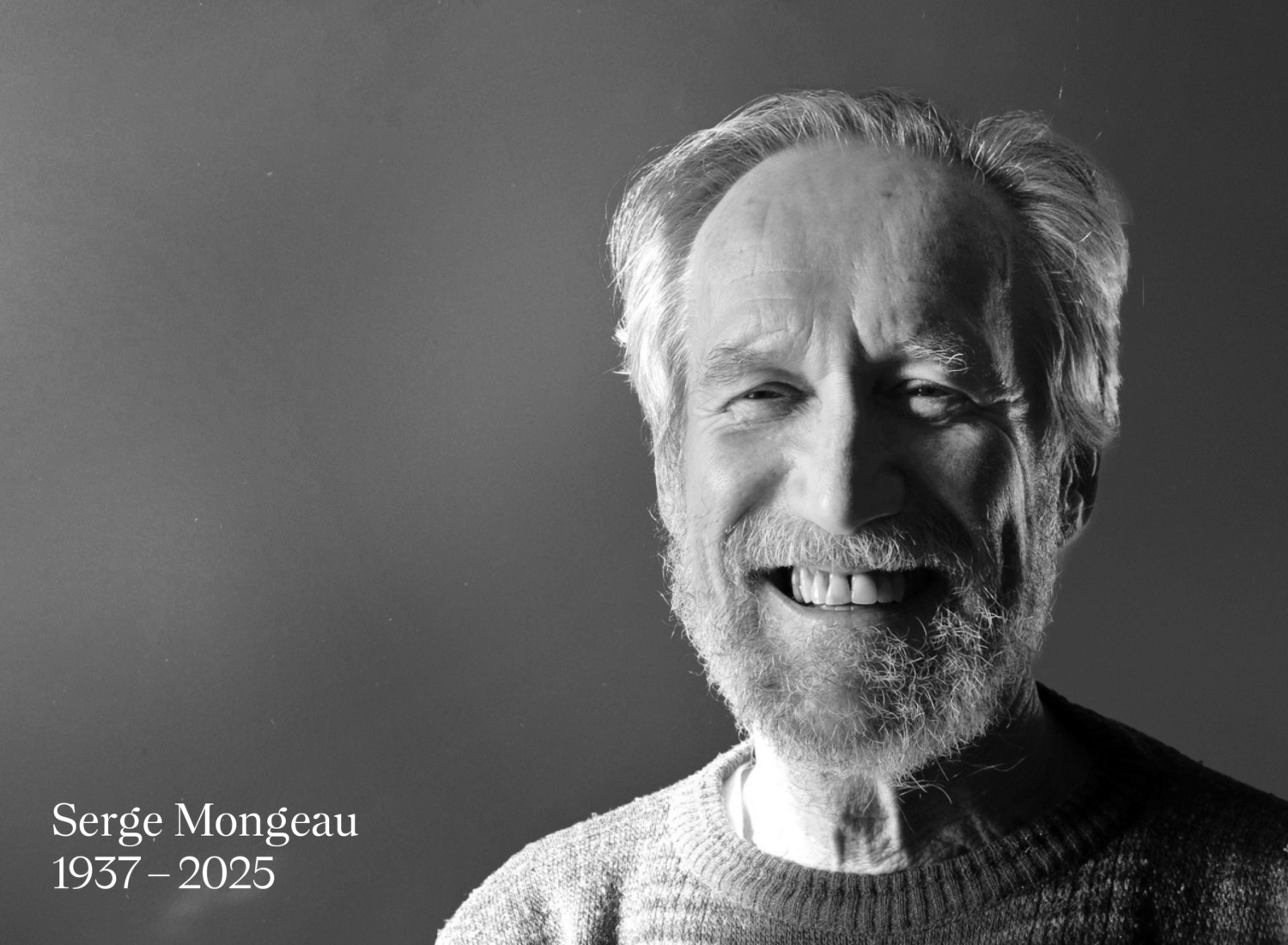

C’est de cette façon que, le 9 mai 2025, s’en est allé Serge Mongeau, notre fidèle compagnon de route. Comment témoigner à sa juste mesure de la vie de cet homme qui aura, jusqu’au bout, mené la sienne comme il l’entendait ? Comment rendre justice à celui qui affirmait qu’il avait toujours eu l’impression qu’il était « au service de la collectivité », que son « histoire appartenait aussi à la collectivité » ? Tâchons ainsi de témoigner, à notre échelle et en ces quelques mots, de la vie digne et inspirante qui fut celle de notre ami et camarade de lutte, marquée au sceau de l’engagement et de la recherche d’un « nouvel humanisme ». Serge Mongeau fut à la fois médecin, organisateur communautaire, éditeur redoutable, infatigable lecteur, militant écologiste, jardinier et à l’origine d’un nombre impressionnant de groupes et mouvements engagés pour la justice sociale. Son grand sourire franc abritait une force tranquille et une détermination à toutes épreuves.

Guérir les maux de la société

Pour plusieurs, évoquer le nom de Serge Mongeau, c’est inévitablement parler du Dr Mongeau. Une épithète qui lui collera étrangement à la peau sa vie durant, alors que dans les faits il aura pratiqué la profession de médecin généraliste pendant deux ans à peine ! Soit entre l’obtention de son diplôme en 1963 et la fermeture de son cabinet à l’automne 1965, pour aller étudier en organisation communautaire.

Mais Serge Mongeau ne s’est pas pour autant détourné des enjeux de santé. Bien au contraire, la santé restera une préoccupation centrale dans son parcours. S’il renonce rapidement à la pratique médicale traditionnelle pour investir le champ de l’organisation communautaire, c’est bien parce qu’il réalise très tôt que plusieurs des maux dont souffrent ses patients résultent en fait de l’organisation déficiente de notre société. Comme il l’écrira plus tard à l’occasion de la première édition de La simplicité volontaire : « Malgré tous les progrès dans la thérapie, les gens sont de plus en plus malades. Il faut bien le constater, c’est notre société qui est malade, ce sont nos façons de vivre qu’il faudrait changer, et les modifications qui s’imposent ne sont à la portée d’aucun thérapeute ; elles relèvent de nous et de nous uniquement. Et avant tout, il faudrait procéder à un changement profond des valeurs qui motivent la plupart de nos actions. » Pour Serge Mongeau, la médecine est sociale ou elle n’est pas.

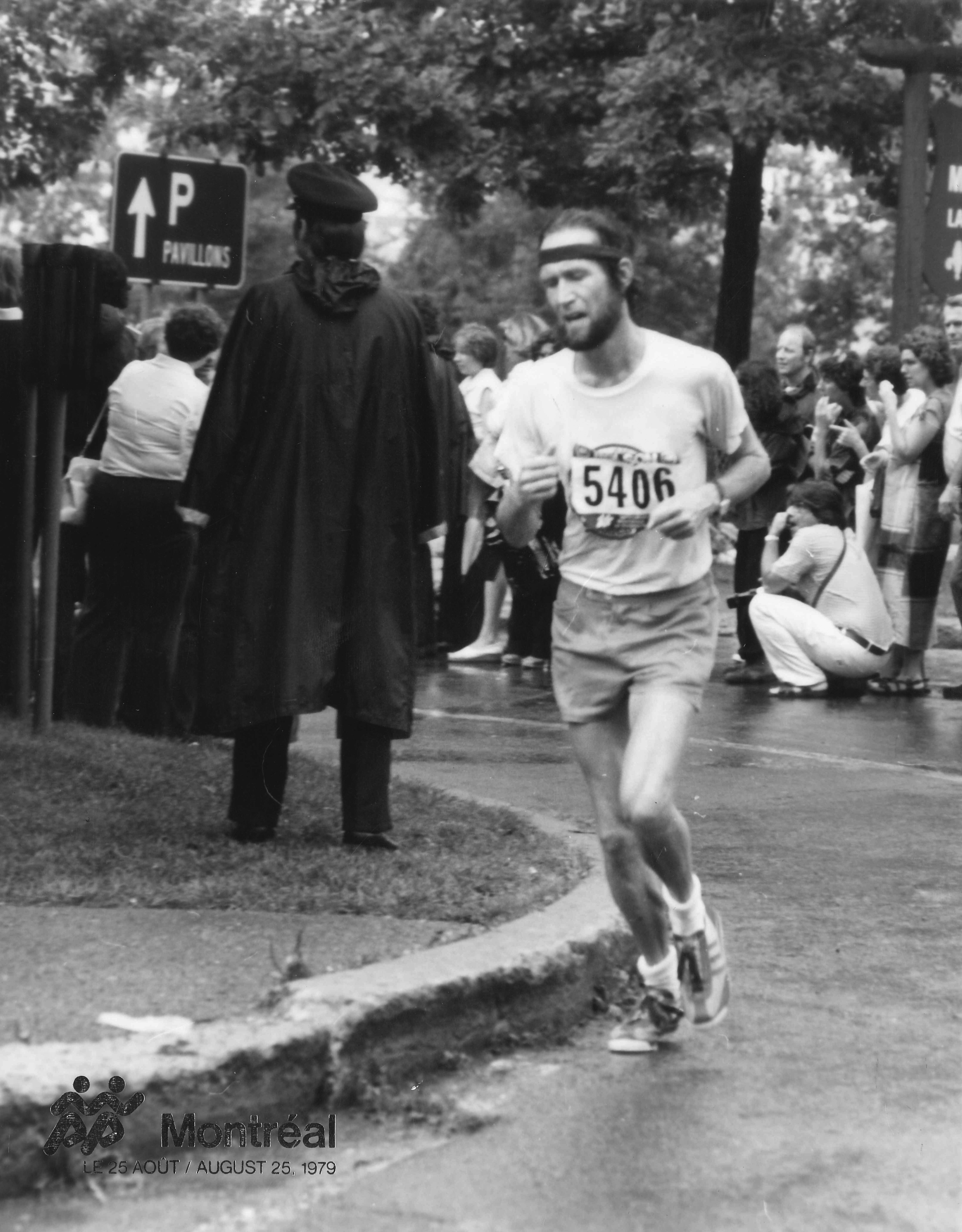

Cette sensibilité pour les questions sociales, on la rencontre chez lui dès ses études universitaires, avec entre autres son engagement dans l’organisme d’aide aux démunis « Les Chantiers de Montréal ». Après son retrait de la médecine active, on le verra s’impliquer dans de multiples autres causes. Il exerce dans le domaine du planning familial et de la sexologie et publie cinq tomes de son Cours de sexologie de 1968 à 1970, qui deviendront un énorme succès de librairie. Il travaille sur les politiques de population, écrit de nombreux articles pour dénoncer les travers du système de santé (notamment pour Québec Médical), s’investit dans les premiers CLSC (il sera notamment directeur général du CLSC Saint-Hubert à la fin des années 1970), anime le collectif « Socialisme et santé ». Sa dénonciation des travers de la médecine culminera avec la mise sur pied de la collection « Santé » chez Québec/Amérique, qui connaîtra un grand rayonnement tout au long des années 1980, avec entre autres la publication du Dictionnaire des médicaments de A à Z. Sa vision de la santé, il l’aura ultimement consignée dans de nombreux essais, de Adieu médecine, bonjour santé (1982) à Moi, ma santé (1994). C’est de la même façon qu’il faut comprendre la grande passion qu’il éprouvait pour la course à pied, mais également pour le vélo, qu’il aura pratiqué quotidiennement été comme hiver aussi longtemps que ses capacités physiques le lui auront permis. Sans oublier le jardinage auquel il s’adonnera tout au long de sa vie pour garder un lien avec la terre, avec la nature – un autre remède pour affronter les difficultés de ce monde.

Quand on évoque la figure de Serge Mongeau, c’est la simplicité volontaire qui vient naturellement en tête. Plus que quiconque au Québec et dans l’ensemble de la francophonie, il aura contribué à populariser cette notion qui critique la consommation et appelle à s’investir au sein de sa communauté. Cela lui vaudra d’ailleurs d’être souvent appelé le « père de la simplicité volontaire ». Les fondements philosophiques de ce courant se trouvent dans les écrits de Thoreau, Tolstoï, Gandhi et Lanza del Vasto, mais aussi parmi les précurseurs de la décroissance que sont Ivan Illich, Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau. Le nom de Serge Mongeau pourra désormais figurer à côté des leurs au panthéon des grandes plumes de l’écologie politique.

Aux Éditions Écosociété, on ne compte plus le nombre de personnes ayant témoigné à quel point les écrits de Serge Mongeau ont eu une influence considérable sur leur trajectoire de vie et leur cheminement réflexif. Il faut rappeler aujourd’hui l’importance qu’a eue le livre phare La simplicité volontaire dans le paysage littéraire et intellectuel québécois. Cet ouvrage, dans lequel on retrouve les idées qui ont guidé la pensée et l’action politiques de Serge Mongeau tout au long de sa vie, livre un message à la fois simple et direct : « C’est notre civilisation qui est malade, notre société qui ne répond plus adéquatement à nos besoins les plus profonds. Passé ce constat, il ne faut pas baisser les bras. Notre société n’est pas immuable : nous en faisons partie, nous la constituons et nous pouvons la changer. Chaque modification que l’on y apporte a une influence sur son ensemble. Certes, nous sommes déterminés par notre société, mais nous pouvons aussi y jouer un rôle. »

Certains n’ont voulu voir dans la posture de Serge Mongeau qu’un appel à une discipline de vie personnelle frugale, centrée essentiellement sur la transformation de soi. Or, c’est passer sous silence sa profonde conviction que les réels changements se conjuguent nécessairement au collectif. C’est en effet un des grands mérites de l’auteur de La simplicité volontaire que d’avoir réussi à inscrire cette notion de critique de la consommation et de la place du travail dans une réflexion collective plus large. C’est ce qui explique qu’à partir du milieu des années 2000, Mongeau se fera un des plus ardents défenseurs de l’idée de décroissance au Québec. Considérer la simplicité volontaire comme une dimension du projet de décroissance trouvera même des échos en France, avec le journal La décroissance qui, pendant de nombreuses années, consacrera régulièrement une section à la simplicité volontaire dans ses pages, directement influencée par les idées de Serge Mongeau.

C’est aussi dans le même esprit qu’il faut comprendre son implication dans le mouvement des Villes en transition et la mise sur pied du réseau Transition Québec. On doit d’ailleurs à son opiniâtreté d’avoir fait traduire l’ouvrage de référence du mouvement, le Manuel de transition de Rob Hopkins, chez Écosociété. Sans sa ténacité, il y a fort à parier que ce projet politique n’aurait pas connu un aussi fort rayonnement, en France notamment.

Un bref coup d’œil à sa feuille de route politique suffirait à confondre quiconque douterait encore de l’importance qu’accordait Serge Mongeau au collectif. Impliqué à la fin des années 1960 dans la fondation de Québec-Presse, il participe aussi à la création du Mouvement pour la défense des prisonniers politiques. Cette implication lui vaudra d’être parmi les premières personnes incarcérées à l’occasion de la crise d’Octobre de 1970. Ses huit jours de détention feront d’ailleurs l’objet d’un ouvrage, Kidnappé par la police. Rien que dans les vingt dernières années de sa vie, il participera à mettre sur pied le Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV), le Mouvement pour une décroissance conviviale, le collectif Échec à la guerre, le Comité citoyen Parc-Extension, la lutte contre un projet de port méthanier à Québec, la Fondation Écho-logie, tout en faisant la promotion du foncier communautaire : on ne compte plus les collectifs et organisations dans lesquelles Serge Mongeau s’est impliqué, quand il n’en a pas été tout simplement à l’origine.

De plus, il n’a jamais hésité à se mouiller politiquement sur la scène politique plus traditionnelle quand la situation le requérait, comme en témoignent ses candidatures pour le Parti québécois naissant en 1970 ou bien Québec solidaire en 2008. Ayant par ailleurs été un témoin direct du coup d’État ayant mené au renversement du président Allende au Chili, une expérience qu’il jugera parmi les plus marquantes de sa vie, il aura été aux premières loges pour réaliser combien la démocratie est précieuse et ses institutions fragiles. Grand partisan de la paix et antimilitariste convaincu, il fut aussi un des principaux animateurs du mouvement Nos impôts pour la paix et un ardent défenseur du projet de « pays sans armée ».

Le legs d’Écosociété

Serge Mongeau fut aussi un grand éditeur, toujours au service des idées. Et parmi son legs, un des plus grands est sans doute d’avoir contribué à mettre sur pied une maison d’édition devenue incontournable dans le paysage littéraire francophone : Écosociété. Car s’il y a une figure qui aura marqué durablement la maison depuis sa fondation en 1992, c’est bien celle de Serge Mongeau.

Après une décennie à écrire et à mobiliser de nombreuses plumes autour des enjeux de santé, d’abord au sein de Québec/Amérique puis de Libre Expression, Mongeau sent, dans un contexte de montée des idées néolibérales et des préoccupations autour des enjeux écologiques, que le temps serait sans doute venu de mettre sur pied une maison d’édition militante. C’est ainsi que naît le projet de l’Institut pour une Écosociété, dont la triple mission consiste à établir une maison d’édition, organiser des colloques et événements autour des ouvrages, puis à mettre sur pied une école d’été dans l’esprit de ce qui se fait au Vermont au sein de l’Institute for Social Ecology.

Le projet de maison d’édition finit par occuper l’essentiel des énergies du collectif, et on ne saurait sous-estimer son apport au sein du paysage éditorial francophone, de même que les nombreuses vocations militantes que les ouvrages publiés ont fait naître. La contribution de Serge Mongeau et du collectif des Éditions à la vie intellectuelle et militante est majeure. Elle aura permis de faire connaître à un public francophone les idées phares de l’écologie sociale de Murray Bookchin ou de Janet Biehl, et à remettre de l’avant les ouvrages politiques de Noam Chomsky, entre autres réalisations. Les ouvrages de la maison ont par ailleurs accompagné tout l’essor du mouvement altermondialiste au tournant des années 2000, en l’animant avec les écrits de Jacques B. Gélinas, Michel Chossudovsky et Jean-Claude Saint-Onge, quand ils n’ont pas ouvert la porte aux idées de Françoise David qui alimenteront les réflexions jusqu’à la fondation de Québec solidaire. Accordant autant d’importance à la réflexion qu’à l’action, on lui doit aussi d’avoir milité pour développer ce qui deviendra la collection « Savoir-faire », dédiée aux guides pratiques qui donnent des conseils et outils concrets. Et faire en sorte, comme il se plaisait à le dire, que les bottines suivent les babines. Plusieurs des ouvrages de la collection, notamment dans les domaines de l’agriculture de proximité et du jardinage, sont devenus des références incontournables. Serge Mongeau aimait se mettre les mains dans la terre et faire pousser le vivant.

Vu l’importance qu’a prise la maison dans le paysage éditorial québécois, on pourrait penser que le succès est allé de soi. Mais les embûches et les défis furent nombreux. N’eurent été l’acharnement et l’abnégation dont fera preuve Serge Mongeau au fil des ans, la maison d’édition aurait rapidement mis la clé sous la porte. D’autant que les ambitions du petit groupe de militants et militantes écologistes ayant concouru à la fondation de la maison étaient grandes.

Qu’il ait agi en tant qu’auteur, éditeur, lecteur de manuscrit, membre du comité éditorial ou du conseil d’administration, Serge Mongeau aura été pendant 25 ans de tous les combats de la maison d’édition. Prêt à défendre bec et ongles l’idéal qu’il participait à bâtir collectivement. En témoigne cette anecdote, alors qu’au plus fort des menaces qui pesaient sur la maison lors de l’affaire Noir Canada, il était prêt à se lancer dans une grève de la faim ! Et connaissant le personnage et ses convictions, il ne s’agissait pas là d’une idée lancée en l’air.

Il disait qu’Écosociété est le legs dont il est le plus fier. Sans doute parce que la maison incarne fidèlement l’engagement qui fut le sien toute sa vie durant. Dans son autobiographie, il disait souhaiter qu’on retienne de son histoire « l’importance d’une foi indomptable en notre capacité de modifier notre avenir et, en corollaire, la nécessité de s’engager et de persister dans ses actions ». Cette conviction de l’engagement collectif pour rendre notre monde meilleur, c’est encore aujourd’hui ce qui anime Écosociété au quotidien.

Sa dernière participation aux grandes décisions entourant la maison d’édition remonte au mois d’août 2023, lorsque nous devions prendre la décision d’acheter ou non la maison d’édition jeunesse Isatis. Il était déjà diminué par la maladie et plutôt silencieux, mais, autour de la table, nous avions tenu à solliciter son avis et il nous avait dit de sa voix frêle : « Il faut foncer. » Preuve qu’il aura été visionnaire jusqu’au bout ! En effet, après avoir tant travaillé à offrir aux adultes des essais comme outils de changement social, pourquoi ne pas le faire aussi pour les enfants ?

Rendre hommage

Comment rendre hommage avec justesse au parcours de cet homme qui aura été de tous les combats de son époque tout en menant une vie simple, disions-nous. Une chose est sûre : il aurait sans doute fait peu de cas des louanges que nous lui adressons ici, à l’image de l’intellectuel libertaire Albert Thierry, pour qui le « refus de parvenir, ce n’est ni refuser d’agir, ni refuser de vivre ; c’est refuser de vivre et d’agir pour soi et aux fins de soi ».

« Toute ma vie, j’ai été en marge de la société sans être vraiment marginal », écrivait-il dans son autobiographie. Ce n’est en effet pas le moindre de ses accomplissements que d’avoir cultivé une profonde radicalité, mais sans jamais s’enfermer dans une rigidité ou un dogmatisme culpabilisant. Dans ses mémoires, il se demandait également s’il n’avait pas fait preuve de dispersion dans ses engagements. Or, disait-il du même souffle, « toute mon activité est sous-tendue par un même objectif : arriver à ce que, collectivement, nous prenions conscience de la nécessité de réorganiser notre société pour que tous puissent y vivre de façon décente aujourd’hui comme demain ». C’est effectivement là un des plus précieux engagements qu’il nous lègue. « Heureux, mais pas content », se décrivait-il au mitan de sa vie. Car il y a encore tant à faire. Et, par son exemple, il nous aura donné l’inspiration pour s’y atteler.

Nous l’affirmons sans détour : Serge Mongeau aura assurément été pour nous l’une des figures intellectuelles et militantes parmi les plus importantes des soixante dernières années au Québec. Un compagnon de tous les combats pour améliorer le sort des plus démunis et assurer les conditions d’un avenir viable. Mais au-delà de l’homme d’action et de conviction, c’était aussi un ami fidèle, un père aimant, un conjoint attentif, un mentor, un exemple d’intégrité et d’engagement.

Aujourd’hui, les Éditions Écosociété sont en deuil. Puisse son décès permettre au public de (re)découvrir la richesse de la pensée de Serge Mongeau ainsi que tous les ouvrages qu’il aura contribué à publier. Une pensée d’une grande sagesse qui, comme le soulignait le philosophe Jacques Dufresne, « parce qu’elle est simple, sans doute, se transforme toujours en action, une action durable et cohérente ». À nous maintenant de poursuivre son combat pour une vie frugale, écologique et communautaire.

Serge Mongeau (1937−2025) a étudié la médecine, l’organisation communautaire et les sciences politiques. À la fois auteur, éditeur, écologiste, militant et jardinier, il a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages dont, aux éditions Écosociété, L’écosophie ou la sagesse de la nature, De parole et d’action ainsi que le best-seller La simplicité volontaire.